한국의 전통 건축에서 **석조물(石造物)**은 단순한 장식물이 아니라, 종교적·기능적 의미를 지닌 조형물로 자리 잡았다.

석조물은 건축물에 부속되거나 독립된 형태로 존재하며, 특히 불교와 관련된 석탑, 석등, 부도 등이 대표적이다.

한국은 화강석이 풍부하고 석재 가공 기술이 발달하여, 중국이나 일본과 달리 석조물의 대부분을 화강석으로 제작했다.

이번 글에서는 한국 전통 건축에서 중요한 석조물을 살펴본다.

1. 석탑(石塔) – 불교 신앙의 중심

(1) 석탑의 기원과 변화

탑(塔)은 불교 신앙에서 부처의 사리를 모시는 신앙 대상물이다.

초기에는 **목탑(木塔)**이 중심이었으나, 내구성이 약해 한국에서는 **석탑(石塔)**이 발전하였다.

✅ 한국 석탑의 특징

• 대부분 화강석을 사용하여 내구성이 뛰어남

• 목탑을 모방한 구조로, 지붕 형태의 **옥개석(屋蓋石)**이 특징적

• 통일신라 시대 이후 쌍탑(雙塔) 배치가 일반화

📍 대표 석탑

• 백제: 익산 미륵사지 석탑(9층), 부여 정림사지 5층 석탑

• 신라: 경주 분황사지 모전석탑(전탑 모방)

• 통일신라: 불국사 다보탑·석가탑, 감은사지 3층 석탑

• 고려·조선: 규모가 작아지고 장식성이 강조됨

💡 Tip: 석탑의 꼭대기에는 상륜부(相輪部)가 장식되며, 이는 극락세계를 상징한다.

2. 석등(石燈) – 부처에게 바치는 불빛 🕯️

(1) 석등의 의미와 구조

석등은 단순한 조명 장치가 아니라, 부처에게 불을 공양하는 의미를 지닌 신앙적 조형물이다.

✅ 석등의 구조

• 기단(基壇): 복련(蓮華) 문양을 새긴 하대석(下臺石) 위에 팔각기둥(간주석) 설치

• 화사석(火舍石): 불을 피우는 공간으로, 창이 뚫려 있음

• 옥개석(屋蓋石): 지붕 역할을 하며, 위에는 보주(寶珠) 장식

📍 대표 석등

• 경주 불국사 석등: 섬세한 조각과 균형미가 뛰어난 작품

• 화엄사 각황전 석등: 거대한 크기와 웅장한 형태

• 실상사 석등: 쌍사자 석등으로, 두 마리 사자가 받치고 있는 형태

💡 Tip: 일부 석등에는 나무 창틀을 만들어 한지를 발라 빛을 은은하게 확산시켰다.

3. 부도(浮屠) – 스님의 사리를 모신 탑 🔵

부도는 승려의 사리를 봉안하는 구조물로, 불탑의 일종이다.

✅ 부도의 종류

1️⃣ 팔각원당형(八角圓堂形): 정교한 조각과 화려한 장식(통일신라)

2️⃣ 석종형(石鐘形): 종처럼 생긴 단순한 형태(고려~조선)

3️⃣ 기타 형태: 방형부도(법천사 지광국사현묘탑), 구형부도(정토사 흥법국사부도)

📍 대표 부도

• 쌍봉사 철감선사 부도: 구름과 용이 새겨진 화려한 조각

• 신륵사 보제존자 부도: 가구식 기단 위에 세워진 특이한 형태

💡 Tip: 부도의 기단부에는 연꽃 문양(복련·앙련)이 새겨지는 경우가 많다.

4. 당간(幢竿) – 사찰의 깃발대 🚩

절 앞에는 법회의식을 알리는 깃발(당, 幢)을 걸기 위한 기둥이 있었다. 이를 **당간(幢竿)**이라 하며, 이를 지지하는 **당간지주(幢竿支柱)**가 남아 있다.

✅ 당간지주의 구조

• 방형 기단석(基壇石) 위에 두 개의 지주(支柱)를 세움

• 지주에는 당간을 고정할 수 있는 **구멍(간구, 干鉤)**이 뚫려 있음

📍 대표 당간지주

• 공주 갑사 당간지주

• 청주 용두사지 철당간: 철로 만든 희귀한 사례

• 보은 법주사 당간지주

💡 Tip: 원래 당간은 나무로 만들었으나, 일부 지역에서는 철이나 석재를 사용했다.

5. 석조(石槽) – 사찰의 물통 🚰

석조는 절에서 물을 저장하는 용도로 사용된 큰 돌 그릇이다.

✅ 석조의 특징

• 화강석을 깎아 제작

• 연꽃 문양 등의 조각이 새겨짐

• 일부는 **욕조(浴槽)**로 사용되기도 함

📍 대표 석조

• 여주 고달사지 석조: 정교한 꽃 문양 조각

• 선암사 석조: 네 단으로 구성된 석연지 형태

💡 Tip: 선암사 석조는 찻물, 식수, 일반 용수, 허드렛물 용도로 구분되어 사용되었다.

6. 기타 석조물

(1) 하마비(下馬碑) – 말에서 내리라는 비석 🏇

• 서원·향교 앞에 세워, 신분 고하를 막론하고 말이나 가마에서 내리도록 한 비석

• “대소인원개하마(大小人員皆下馬)“라고 새겨짐

📍 대표 사례

• 서울 문묘 하마비

• 경주 향교 하마비

(2) 품계석(品階石) – 궁궐 의례석 ⚖️

• 궁궐 정전 앞 신하들이 품계에 따라 서는 기준석

• “정1품, 종1품…” 순으로 배치

📍 대표 사례

• 경복궁 근정전 앞 품계석

맺음말 🎯

한국의 석조물은 단순한 장식물이 아니라, 종교적·문화적 의미를 지닌 중요한 조형물이었다.

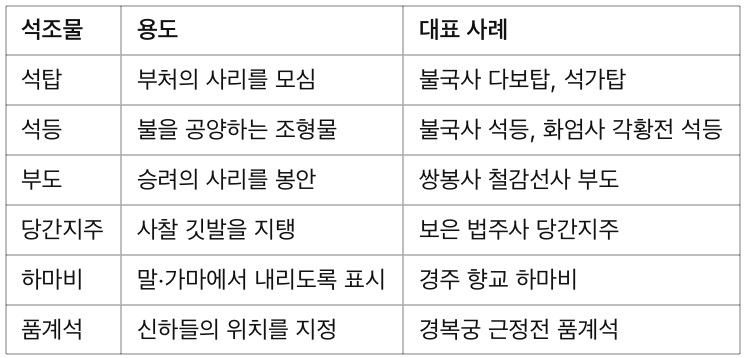

🔎 한눈에 정리하는 석조물

👉 다음 글에서도 한국 전통 건축의 아름다움을 깊이 있게 탐구해 보자! 🚀

'한국건축' 카테고리의 다른 글

| 한국 사찰건축의 역사와 가람배치 변화 (0) | 2025.02.06 |

|---|---|

| 경복궁 답사 가이드: 여행 전에 알아두면 좋은 정보 (0) | 2025.02.05 |

| 한국 전통 건축의 무덤 – 죽은 자의 집, 그 역사와 석물 배치 (0) | 2025.02.03 |

| 한국 전통 건축의 다리 – 자연과 조화를 이룬 건축미 (0) | 2025.02.03 |

| 한국의 성곽 – 2편: 성곽의 구조와 방어 시설 (0) | 2025.02.03 |

| 한국의 성곽 – 1편: 성곽의 개념과 종류 (0) | 2025.02.03 |

| 한국 전통 건축의 담장: 구조와 아름다움 (0) | 2025.02.03 |

| 한국 전통 건축 단청: 건축미와 안전을 담은 색의 예술 (0) | 2025.02.02 |